京都府八幡市の男山の頂にある神社。「八幡の宮」とも。平安時代初期に大分県の宇佐八幡宮から勧請されました。伊勢神宮に次ぐ皇室の祖神として石清水八幡宮は皇室から篤い崇敬を受けてました。

賀茂神社の賀茂祭(葵祭)が北祭と呼ばれることに対して、石清水八幡宮の臨時祭は南祭とも呼ばれます。

■御祭神

・中御前:応神天皇〔誉田別尊〕

・西御前:比咩大神〔多紀理毘賣命・市寸島姫命・多岐津比賣命〕

・東御前:神功皇后〔息長帯比賣命〕

| 住所 | 京都府八幡市八幡高坊30 |

|---|---|

| 交通アクセス | 京阪電車「八幡市駅」~男山ケーブル「男山山上駅」 下車徒歩5分 |

| 公式サイト | http://www.iwashimizu.or.jp/ |

京都府八幡市の男山の頂にある神社。「八幡の宮」とも。平安時代初期に大分県の宇佐八幡宮から勧請されました。伊勢神宮に次ぐ皇室の祖神として石清水八幡宮は皇室から篤い崇敬を受けてました。

賀茂神社の賀茂祭(葵祭)が北祭と呼ばれることに対して、石清水八幡宮の臨時祭は南祭とも呼ばれます。

■御祭神

・中御前:応神天皇〔誉田別尊〕

・西御前:比咩大神〔多紀理毘賣命・市寸島姫命・多岐津比賣命〕

・東御前:神功皇后〔息長帯比賣命〕

筑紫から都へ帰った玉鬘が最初に参拝したのが岩清水八幡宮でした。

「源氏物語」<玉鬘>に

“近きほどに、(石清水の)八幡の宮と申すは、かしこ(筑紫)にても参り祈り申したまひし、松浦、筥崎、同じ社なり。”

とあります。

それは石清水八幡宮の祭神が、筑紫滞在中に玉鬘が祈った松浦(まつら=鏡神社)・筥崎(はこざき=筥崎宮)と同じ神を祀っている神社であるからなのでした。

玉鬘は無事に都へ帰ることができたお礼と父との再会を願って参拝しました。

明石の女御が産んだ第一皇子が東宮に立ったことを感謝し、住吉大社を参詣するにあたって、すぐれた舞人と楽人が選ばれました。

「源氏物語」<若菜下>に

“陪従も、石清水、賀茂の臨時の祭などに召す人々の、道々のことにすぐれたる限りを整へさせたまへり。”

とあります。

陪従(べいじゅう=楽人。東遊や神楽を奏する。)は石清水八幡宮の臨時祭などに召される人々の中から、それぞれの芸道に優れている者ばかりを揃えたのでした。

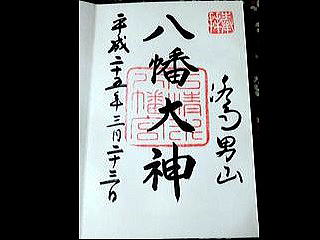

石清水八幡宮でいただいたご朱印です。